Je m’appelle Louise, j’ai 25 ans et je vis à Paris. Dans cette newsletter, une sorte d’essai à la fois intime et documenté, j’essaye de comprendre des choses sur moi et le monde qui nous entoure. Vous y trouverez aussi des recommandations de lecture, films, podcasts, expos, pièces de théâtre. Bonne lecture !!

Introduction

Coucou tout le monde,

J’espère que vous allez bien,

Bien installée sur la banquette rose du Dancing Goat, un très joli café dans le 20ème, je vous écris avec un sentiment de sérénité qui contraste avec l’anxiété ressentie ces dernières semaines. Entre passage du permis après environ 57 heures de conduite, une séparation amoureuse et l’arrivée de ma nouvelle coloc, la recherche de missions de rédaction, les représentations de Moche avec ma troupe de théâtre après des mois de répétitions, les dernières semaines n’ont pas été de tout repos !

Et puis, cette newsletter m’a pris la tête. Je n’ai sûrement pas choisi la meilleure période pour me lancer sur un sujet aussi sérieux et complexe que la morale. Je me sens rarement légitime pour écrire, mais alors là… Rien qu’en tapant les mots “morale” ou “éthique”, je ressens un immense syndrome de l’imposteur (il y a des sujets comme ça, j’ai l’impression qu’il faut avoir fait normale sup ou un doctorat de philo pour en parler). Pourtant, des débats moraux, j’en ai tous les jours, avec mes ami.es, mes soeurs, mes parents… sûrement autant que des conversations sur l’amour ! Discerner le bien du mal, n’est-ce pas une quête collective infinie ?

Pour commencer, rappelons les définitions de la “morale” (ici celles du Larousse) :

Science du bien et du mal, théorie des comportements humains, en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques. (éthique : science de la morale).

Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie.

Faire la morale à qqn, lui faire une leçon de morale.

Conclusion, en forme de morale, d'une fable, d'un récit.

Le sujet de la “morale” peut sonner un peu désuet comme ça. Moi, j’ai tout de suite pensé à la morale religieuse, fortement contestée depuis les années 60. «Vivre sans temps morts, jouir sans entraves », « interdit d’interdire »… Les joyeux slogans de Mai 68, vus en cours d’histoire au lycée, réclamaient l’éradication de cet ordre moral suranné au nom de la liberté et du plaisir. Cette décennie-là a été porteuse d’une véritable révolution des mœurs, et aujourd’hui encore nous restons farouchement opposés à la transmission d’une morale institutionnelle - même laïque. Il suffit de voir le débat virulent qu’à déclenché le projet d’enseignement de la morale à l’école, proposé en 2012 par le ministre de l’éducation nationale Vincent Peillon. Pour les opposants au projet, l’idée de morale laïque était un contre-sens et signait un retour à un “catéchisme light et bien-pensant”.

Mais face à cette liberté érigée comme valeur ultime dans la seconde partie du 20ème siècle, il me semble que notre regard moral est en train de changer avec la prise de conscience du réchauffement climatique et des inégalités persistantes liées au genre, à la classe et à la race. “La liberté s’arrête là où commence celle des autres” - célèbre citation du philosophe et économiste John Stuart Mill - me semble bien éclairer ce retour du jugement moral dans une société en partie écoeurée par l’aveuglement et les dégâts sociaux, humains et environnementaux causés par cette culture individualiste et libertaire. Et je me sens complètement alignée avec cette révolution morale (si on peut l’appeler comme ça) portée par des valeurs de justice, de respect, de responsabilité.

Mais il me semble que cette révolution morale comporte aussi son lot d’hypocrisie, d’excès et de dérapages. Ces écarts ne les rendent pas mauvaises ou vaines, bien sûr, mais je crois qu’il est important de les identifier pour éviter de tomber dedans.

Entre autres : jugements faciles et binaires, raccourcis, postures superficielles sur les réseaux sociaux, volonté de distinction égocentrique, condamnations de personnes à l’emporte pièce, mépris et fermeture d’esprit, intransigeance, acharnement sur des boucs émissaires, culture du clash permanent… Le risque, pour moi, est de dépenser plus d’énergie à se juger et à se condamner les uns les autres qu’à se parler ou agir. De diaboliser les gens qui pensent autrement, de refuser le débat parce que “elle c’est une grosse facho” ou que “pas trop l’énergie de débattre avec ce boomer en fait !”. Et je suis la première concernée par certains de ces écarts. Je me suis donc posée les questions suivantes :

Qu’est-ce qui se cache parfois derrière nos comportements les plus vertueux ? Comment essayer d’être quelqu’un de bien sans devenir hypocrite, lâche, mégalo ou tyrannique ?

Ce que peut cacher la morale

La plupart du temps, mes propres écarts partent d’une bonne intention : j’essaye d’être “une bonne personne” ou d’être reconnue comme telle. Mais qu’y a-t-il parfois derrière nos comportements vertueux ?

Un désir d’être accepté socialement

Avoir un comportement moral peut être un moyen de gagner un peu de reconnaissance, de gloire, de puissance, d’amour. Je me suis toujours un peu méfiée des comportements vertueux (sûrement trop, je vois un peu le mal partout !). Quand j’étais petite, je me demandais ce que se disaient mes camarades de classe qui s’agenouillaient très bas pendant les moments de prière à la messe. Cette démonstration de vertu m’impressionnait mais me semblait un peu ostentatoire.

Aujourd’hui, c’est autre chose : le concept de bienveillance balancé à toutes les sauces dans les entreprises, les carrés noirs qui ont envahi les réseaux sociaux il y a deux ans en solidarité au mouvement de Black Lives Matter. Non pas que ces postures soient vicieuses en soi - la plupart du temps elles sont bien attentionnées - mais je m’interroge sur le besoin humain derrière.

Aujourd’hui, le “bien”, l’éthique, sont devenus des attributs désirables et nous aspirons tous à être reconnus comme une “bonne personne”, et donc tentés de montrer patte blanche. Ce qui n’est pas anormal : nous sommes des animaux sociaux et nous cherchons naturellement la validation du groupe. Montrer nos qualités morales dans une société qui les valorise peut être un moyen d’être approuvés et respectés. Il m’arrive, plus ou moins consciemment, d’afficher des postures pour montrer que je suis quelqu’un de bien et dans le bon camp.

Et d’ailleurs, il est même très fréquent de voir une grande cause sociale ou environnementale carrément instrumentalisée dans le but de redorer l’image d’un business ou même d’une personne. Cela me fait penser au personnage du Tartuffe de Molière. Ce faux dévot, complètement opportuniste, se fait passer pour un pieux homme d’église afin de manipuler un père de famille, se faire entretenir par lui et séduire sa femme. “Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise.” “Le plus souvent l'apparence déçoit, il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit.” Dans cette pièce, Molière met en garde contre les apparences et les démonstrations de vertu derrière lesquelles peuvent se cacher l’intérêt et l’opportunisme.

Bref, l’habit ne fait pas le moine, et chaque époque pourra reconnaître ses Tartuffe. Je me suis demandée quels traits le dévot aurait aujourd’hui. Du green washing ? Du féminisme washing - pour reprendre l’expression de la journaliste Léa Lejeune ? Bon, Tartuffe est particulièrement malhonnête, car il ne manipule pas seulement pour se faire bien voir, il a un plan bien précis derrière. Ce qui n’est pas forcément le cas de nos postures et déclarations relayant un message d’ordre moral - même si ces postures peuvent contenir un besoin inconscient de se faire accepter.

Mais voilà, il est beaucoup plus facile de poster un carré noir sur Instagram que de s’engager dans une asso qui lutte contre le racisme, de créer un t-shirt “we should all be feminist” que de mieux payer ses ouvrières, bref, beaucoup plus facile de communiquer sur des belles valeurs que d’agir.

Cette démonstration de morale est facilitée par les réseaux sociaux, qui nous donnent les moyens de nous montrer vertueux sans rien faire. Dans sa newsletter Can you be selfless on social media ?, Haley Nahman explique pourquoi on pourra toujours soupçonner d’opportunisme et d’hypocrisie les promotions de belles valeurs altruistes sur les réseaux sociaux, qui servent d’abord notre image personnelle :

Social media then, as a conduit for self-promotion, will always be a tricky format for altruism. Intentions will always be cast in a shadow of duplicity. (…) Social media has become inextricably linked with self-promotion. It’s never been easier to align yourself with values you don’t actually demonstrate in real life.

Le super article Le Militantisme et Instagram : tous.tes activistes le temps d’une story ? écrit par Costanza Spina, Alice Pfeiffer et Manon Renault taxe ainsi les prises de position limitées aux réseaux sociaux de “woke-washing”, de pratiques de “bonne conscience de surface”, de “prises de parole esthétisantes” qui servent des visées égocentriques de distinction personnelle.

Le terme « activisme performatif » se diffuse : il désigne une prise de position limitée aux réseaux sociaux, un simple exercice de com’ personnelle sans changement à la clé. (…) Ces exemples de politisation par des marques et des célébrités de leurs réseaux répondent à ce que Latham Thomas, autrice de Own Your Glow nomme « optical allyship » : une auto-proclamation d’allié·e·s qui se limite à une prise de parole esthétisante, et visant avant tout à se dédouaner, se donner bonne conscience, le tout sans « chercher à rompre avec le système de pouvoir et d’oppression dénoncé » écrit-elle. (…)

Invitée sur le plateau de France Culture en août dernier pour évoquer la question de l’activisme performatif survenu à la suite de la mort de George Floyd, la sociologue Josiane Jouët décrit une dérive de l’action militante, réduite à un capital marketing favorisant une auto-promotion de soi plutôt que celle de la communauté qu’elle associe à la logique de l’individualisme connecté : “Si les réseaux sociaux peuvent être un levier de fame pour les citoyen·ne·s ordinaires, comment peuvent-iels visibiliser des causes hors des visées égocentriques de gloire et de renommée ?”

Bref, on peut tout à fait s’auto-déclarer bienveillant, écolo, féministe sur les réseaux sociaux, ces déclarations ne veulent pas dire grand-chose en elles-mêmes.

Autre dérive éventuelle d’une société trop obsédée par la morale : tomber totalement dans le politiquement correct parce qu’on a peur de ne plus recevoir cette validation des autres. J’avais beaucoup aimé le film suédois The Square, sorti en 2017, qui portait une réflexion cynique sur la bien-pensance de notre époque. On y suit un directeur de musée d’art contemporain, plein de belles valeurs et de grands principes. Mais très vite, on comprend qu’il a du mal à aligner ses valeurs et ses actions au quotidien. Le règne du politiquement correct donne lieu à des scènes absurdes où plus personne n’ose dire ce qu’il pense, que ce soit à une réunion de travail rendue très pénible par un bébé qui pleure ou lors d’une performance artistique qui dérape. Et derrière sa bonté de façade, on découvre petit à petit le manque de courage et la médiocrité du personnage.

Je pense aussi à Nosedive, cet épisode de Black Mirror où les gens se notent les uns les autres via une application. La jeune femme qu’on suit fait beaucoup d’efforts pour être agréable, aimable et moralement irréprochable pour faire monter sa note. Evidemment, ce système de notation et cette recherche de validation créent un monde faux et sans aspérités. Et puis, comme on pouvait s’y attendre, tout part en vrille pour la jeune femme, au point qu’elle finisse en prison. L’épisode se termine sur une scène où elle et son voisin de cellule s’insultent joyeusement. Le téléphone confisqué, libérée de ce besoin de plaire, la jeune femme ose enfin exprimer des émotions négatives dans un monde où elle était sensée ne montrer que “la meilleure version de soi-même” aux autres.

Un moyen de flatter son propre égo

Quand notre moralité n’est pas déterminée par ce besoin de l’amour des autres, n’est-elle pas souvent un moyen de flatter notre amour-propre ?

Dans la série La Meilleure Version de moi-même, Blanche Gardin incarne son propre personnage en proie à de terribles maux de ventre et en pleine crise existentielle. Sur les conseils d’un naturopathe, elle se décide à arrêter l’humour et se met en quête de bienveillance. Mais plus elle a le sentiment de devenir enfin une bonne personne, plus on la sent obsédée par l’image qu’elle renvoie, avide de bonne conscience et de validation, aveuglée par les idéologies du moment. Ses supposées bonnes actions crient l’égo-trip. (Cette série est un peu dérangeante, je suis vraiment rentrée dedans à partir du 3ème épisode, mais je vous la conseille).

Le propos de la série rejoint la pensée de La Rochefoucauld, écrivain moraliste du XVIIème siècle qui juge que toutes les vertus, et même celles qui paraissent désintéressées, sont déterminées par l’amour-propre (l’égo) - et cela consciemment ou inconsciemment. Pour lui, le monde est une anarchie où s’affrontent les désirs égoïstes et où se livre la lutte pour la possession, le pouvoir et la gloire. « Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés”, avance-t-il dans ses Maximes. Dans cet article passionnant, le philosophe Frédéric Schiffter explique :

Par un travail inconscient de déguisement que les contraintes de la civilisation imposent à l’amour-propre, les instincts asociaux comme les inclinations les plus basses s’expriment sous les dehors de conduites morales. On nomme avec candeur « bravoure militaire » le déchaînement de tendances meurtrières, « fidélité conjugale » la peur de tromper son conjoint, « indulgence » une incapacité de se venger, « générosité » un moyen de se faire aimer, « humilité » le désir pusillanime de ne pas susciter la jalousie. (…)

La Rochefoucauld décèlerait dans l’engagement des bénévoles des Restos du cœur et des compagnons d’Emmaüs, ou dans le sacerdoce infirmier des religieuses du tiers-monde, le besoin de jouir d’un ascendant moral sur les miséreux. Coluche, l’abbé Pierre et mère Teresa lui feraient l’effet de cabotins avides de popularité ayant opté pour les carrières de l’altruisme et de la sainteté.

Selon La Rochefoucauld, beaucoup de nos comportements vertueux sont en réalité motivés par la lâcheté, la paresse, la peur. Et je suis assez d’accord : j’apprécie la gentillesse, mais un peu moins quand je sens qu’elle cache une forme de soumission, de flemme ou de peur du conflit. “Nul ne mérite d’être loué de bonté, s’il n’a pas la force d’être méchant : toute autre bonté n’est le plus souvent qu’une paresse ou une impuissance de la volonté”, dit la maxime 137. Le courage, lui, ne ment jamais.

C’est sévère et on peut tout à fait penser, comme le philosophe utilitariste John Stuart Mill, que la morale ne se juge pas sur les intentions mais sur les conséquences de nos actions. Selon lui, la recherche de gloire ou de récompense qui motive l’action n’empêcherait pas l’action d’être moralement bonne.

Mais ce qui me fascine, chez La Rochefoucauld, c’est sa lucidité sur la psychologie humaine. Et ce que je trouve intéressant, comme l’explique Laurence Devillairs, c’est que le moraliste nous autorise à nous débarrasser de cette angoisse narcissique qui nous amène à nous demander “est-ce que je suis quelqu’un de bien ?” Et si la Rochefoucauld se méfie de l’égo, c’est parce qu’il a l’espoir de quelque chose de plus élevé, de plus pur, de plus honnête, de plus courageux. D’une morale qui ne soit pas motivée par l’égo.

Il lui resterait cet espoir d’un bien pur, inconscient de lui-même. Après, je me pose la question : est-ce que cette innocence existe ? Chez moi, j’ai peur qu’elle n’existe pas. J’ai parfois un peu honte de ce sentiment de malhonnêteté, par exemple quand j’ai consciemment fait un truc un peu classe, qu’on me félicite et que je sens un petit sourire de contentement me trahir malgré moi. Les beaux gestes authentiques ne peuvent peut-être apparaître qu’hors du regard des autres ou hors des sentiers battus de la morale.

Le bien, une idéologie qui peut tout justifier

La morale peut justifier le meilleur comme le pire. Que ce soit lié à une erreur de jugement, à un aveuglement idéologique ou à la mauvaise foi pure et dure, nous pouvons tous commettre le mal au nom d’un plus grand bien. Et on le sait, différentes conceptions de la morale ont justifié massacres, guerres de religions, terrorisme, totalitarisme… Comme le dit André Comte-Sponville :

On ne fait le mal que pour un bien, et l’on s’autorisera d’autant plus de mal que le bien paraît plus grand. La foi a fait plus de victimes que la cupidité. L’enthousiasme, plus que l’intérêt. C’est qu’on massacre plus volontiers pour Dieu que pour soi, pour le bonheur de l’humanité plutôt que pour le sien propre.

On sait que le pouvoir et l’impunité sont des facteurs de dérapage importants, mais la certitude d’être quelqu’un de bien ou de servir une cause juste peut également devenir dangereuse parce qu’elle nous évite de nous remettre en question. Sous prétexte que la fin justifie les moyens, elle peut justifier ou disculper des comportements arrogants, abusifs, méchants, humiliants.

Cet aveuglement qu’on peut avoir de sa propre toxicité, Blanche Gardin le dépeint dans sa série. Au fur et à mesure de sa quête spirituelle, on la voit devenir autoritaire, prétentieuse, méchante et narcissique. Son côté mesquin s’affirme au fur et à mesure qu’elle pense devenir une bonne personne : elle vire son frère le jour de son anniversaire parce qu’elle ne supporte plus les énergies masculines, licencie sa femme de ménage par « sororité » et abandonne son chien pour qu'il puisse retourner dans la nature.

Dans une édition de sa newsletter hebdomadaire, un très beau texte nommé My Feminist Friend, Garance Doré adresse une lettre à une vieille amie. Garance raconte qu’au fur et à mesure que cette dernière est devenue une célèbre militante féministe, elle l’a vue devenir méprisante, cassante, égoïste, pleine de certitudes. Jusqu’à ce qu’elle devienne carrément odieuse et insultante dans un conflit qui les a opposées.

By now you had become so righteous that your cause seemed to justify any of your rude behaviors. (…) You were talking to me exactly how what you’d call a white patriarch would talk to his victims. (…) You had become the abuser you hate so passionately, my feminist friend. (…) I heard a lot of people coming to me and talking to me about similar abuse from her. Abuse small enough that they stay in the grey area between rudeness and full fledged harassment.

A la fin de son texte, Garance se demande comment on peut en arriver là, et attribue cette absence de remise en question au sentiment de supériorité morale qu’elle a senti grandir chez son amie.

I did at times wonder what it is that brings people to feel so morally superior to others that they think it’s okay to insult and disparage them.

What is it that makes them lose all sense of perspective ?

What is it that wipes all self-questioning and all self-doubt ?

All ability to watch ourselves in the mirror and remember we’re human, fallible, and that our way is not the only way. Is it profit, is it power, is it the fear that righteous anger instils in the people around them?Now I beware of the righteous. I beware of the angry, I beware of the lesson givers, I beware of the virtue signalers. No one is perfectly pure. No one is perfectly right

Il m’est souvent arrivé d’être frappé.e par l’absence de cohérence morale de certaines personnes sur le plan de leurs opinions, de leurs actions ou de leur manière d’être. Par la violence ou la brutalité d’une personnalité représentante d’une grande cause, ou par la bonté, la douceur et la gentillesse démontrées en privé par des gens qui font des métiers de vrais requins. Je suis un peu biaisée, parce qu’on est forcément plus sévère avec celles et ceux dont on attend un comportement moral impeccable. Et la cohérence parfaite n’existe sûrement pas. Mais je crois aussi que nous essayons tous plus ou moins de minimiser notre culpabilité et de trouver un équilibre moral. Le sentiment d’être le gentil ou le méchant de l’histoire pourrait alors influencer notre comportement moral dans la sphère intime, par exemple.

A ce sujet, le scandale des abus sexuels au sein de l’Eglise révélés par le rapport Sauvé en 2019 pose des vraies questions sur la toute puissance des représentants du “bien”- ici les prêtres. Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe chrétienne, l’explique dans cet entretien passionnant :

La pédocriminalité dans l’Église n’est pas seulement une affaire de déviances individuelles, un problème marginal d’individualités perverses. (…) Le caractère systémique du problème engage la responsabilité de la hiérarchie ecclésiale. Et au-delà des agressions sexuelles sur mineurs, il y a des abus spirituels de toutes sortes, des phénomènes d’emprises, de harcèlement, etc.

Les abus dans l’Église sont, en partie, liés à la structure extrêmement pyramidale de l’autorité, qui nourrit l’entre-soi, le déni et la dissimulation. Il n’y a pas de contre-pouvoir pour éviter ces risques d’aveuglements. (…)

Le statut « à part » du prêtre est une partie du problème. Il peut entretenir, dans certains cas, la tentation d’une toute-puissance – alors même qu’il devrait être le premier serviteur. Ce statut à part du prêtre entretient une image idéale alors qu’il reste un homme faillible. Le principe de paternité spirituelle met le prêtre dans une position ambivalente : celle de représentant du Christ, ce qui peut faire grandir ou engendrer des abus.

Si une personnalité est puissante et influente, elle bénéficie déjà d’une forme d’impunité. Si en plus, elle représente une cause moralement louable, l’impunité est plus forte : on ne s’en méfie pas, et comme on se sent moins exemplaire moralement, on fait moins confiance à notre propre jugement. Ce que dit aussi Nathalie Sarthou-Lajus :

Les laïcs sont maintenus dans une sorte de minorité éternelle par rapport aux clercs, ce qui crée un climat de docilité particulièrement dangereux quand il s’agit d’enfants ou de personnes vulnérables.

Encore une fois, l’effet inverse peut se produire : on peut attendre des personnes incarnant le bien un comportement moralement irréprochable et leur tomber dessus au moindre faux pas. C’est donc un équilibre à trouver pour reconnaître les abus tout en tachant de ne pas oublier que l’erreur est humaine.

Si on dépasse l’échelle de l’individu, le risque de ce confort moral est l’aveuglement idéologique de tout un groupe. Les certitudes morales d’un groupe peuvent créer de la fermeture d’esprit, de l’intransigeance, du puritanisme, et plein de formes de violence. En a témoigné l’aveuglement de divers mouvements ou pensées au départ progressistes (comme la fidélité des communistes français au régime bolchevik dans les années 1950, dont la dispute entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus est devenue un emblème). Dans ces situations, le mal ne vient pas de la volonté de faire du mal mais de la certitude d’être dans le bon camp.

Cela m’a rappelé Un Ennemi du peuple, une super pièce d’Henrik Ibsen mise en scène au théâtre de l’Odéon il y a quelques années. Le pitch : deux frères sont à l’origine d’un projet de construction de nouveaux bains qui garantirait la prospérité de leur ville natale. Mais lorsqu’un d’eux, le médecin, découvre qu’une bactérie a envahi les canalisations et menace les curistes, ils se déchirent. Le médecin est persuadé que la vérité lui permettra d’emporter l’adhésion collective. Son frère, le Préfet, penche pour le pragmatisme économique et monte un stratagème d’influence afin de le discréditer. Evidemment, la pièce interpellait sur l’inaction d’une société face au danger climatique, mais le médecin, lanceur d’alerte au départ sympathique, n’échappe pas non plus au ridicule et à la mesquinerie. La pièce montre que derrière le souci de la vérité et de l’intérêt général, peuvent aussi se cacher l’orgueil, la mégalomanie, et la tyrannie du soi-disant juste.

Je ne connais pas les idées de Peter Boghossian, ancien professeur de philosophie à l’université de Portland, qui était connu pour provoquer l’indignation dans ses cours en invitant des intervenants aux idées extrêmes (comme des climatosceptiques) voire complètement absurdes (des gens qui pensent que la Terre est plate). Ce que je sais, c’est qu’il a été victime d’une censure violente de la part des étudiants et de l’administration, et qu’il a démissionné de ses fonctions en septembre dernier. J’ai trouvé très intéressante cette interview de philosophie magazine dans laquelle il dénonce le virage idéologique que prend depuis quelques années le monde universitaire américain et revient sur les raisons de ses méthodes polémiques, qui constituent pour lui le moyen de retrouver un débat libre de tout dogmatisme et respectueux.

Il explique aussi que selon lui, le “problème” de la culture woke ne vient pas de leurs idées en elles-mêmes mais de ses certitudes appliquées à des questions morales, et il explique pourquoi il est important de mettre toutes les idées à l’épreuve du débat, sans lequel ces idées sont fragilisées.

Il existe une différence fondamentale entre les questions d’ordre empirique et les questions d’ordre moral. A travers la culture « woke », il semble y avoir une infusion de ce type de certitudes, normalement empiriques, dans des questions qui sont d’ordre moral. (…)

Les croyances, pour être légitimes, doivent toujours se laisser soumettre à l’exercice de l’argumentation. Plus une croyance tient la route face au débat rationnel et argumenté, plus elle en devient légitime et plus on peut avoir foi en elle. Or, il y a chez les étudiants une confiance exacerbée en des opinions qui n’ont jamais été mises à l’épreuve de l’argumentation, du dialogue. Une grande composante de la culture « woke » est de refuser le débat au nom d’une vérité morale indéniable, ce qui est hautement paradoxal – car refuser le débat, c’est justement rendre sa certitude morale fragile.

Dans plusieurs pays, des militants d’ailleurs ont témoigné (non sans peur) sur les dérives de certains milieux militants, et qualifient d’impasse l’exigence de pureté militante qui y règne.

La première fois que j’en ai entendu parler, c’était dans ce post Instagram viral de Megan Jayne Crabbe qui dénonçait les dérives des communautés en ligne rassemblées autour d’enjeux de justice sociale. Si l’autrice a d’abord été heureuse de rencontrer en ligne des personnes qui partageaient son combat contre la grossophobie, elle raconte que l’envie d’apprendre et de déconstruire plein de choses a rapidement cédé à une obsédante course à la perfection morale et à la peur de se faire punir par ses pairs en ligne.

Before I knew it, I was spending hours every day scrolling deeper and deeper. Learning the terminology, unpacking my internalised -isms, pledging to be better and better until I could finally be Good enough according to the social justice standard. All of which are important things to do if you’re a human who cares about stuff ! However, for a lot of us, there comes a point when we’re no longer simply trying our best to be better – we are obsessively striving to be morally perfect according to near-impossible rules under the fear of constant online punishment from our peers. And that shit just isn't healthy.

Dans ce post instagram, elle cite les pratiques de ce milieu qui lui semblent malsaines et contreproductives:

The absolute standard of moral perfection

Using public shame as a punishment

The feeling of constant community surveillance

Reducing actual human beings to online content

Quelques semaines plus tard, je suis retombée sur ce post instagram publié en juin dernier par la dessinatrice Salomé Lahoche, dont voici un extrait :

Le féminisme, que je pensais être l’instrument de ma liberté, est en train de devenir un outil qui fait que je me censure, que je m’auto-flagelle en permanence et que je tourne ma langue mille fois dans ma bouche avant d’exprimer la moindre opinion. Egalement : ça rajoute une charge mentale de ouf. Car maintenant en plus de devoir être bonne, successful mais pas trop et de décider de ce qu’on mange ce soir, je me dois aussi d’être parfaitement irréprochable et de prendre garde à surtout ne froisser personne. Folle ambiance !!! (…) Par pitié, arrêtons de tomber dans l’intransigeance et le puritanisme militant. A force de nous surveiller les un.es les autres, nous finirons par rendre la lutte aussi joyeuse qu’une séance de cathé.

Salomé a d’ailleurs partagé cette compilation d’articles dont certains, comme l’article Pour un nouveau Code féministe, expriment leur malaise face aux dogmes présents dans certains milieux féministes militants et appellent à “une culture de responsabilité et de compassion”.

La morale, un bon prétexte pour haïr ensemble

Rien de plus jouissif que de trouver un ennemi commun, un bouc émissaire, et de le descendre à l’unisson. Et la tentation de trouver un bouc émissaire guette toutes sortes de communautés, de tous bords politiques.

A ce sujet, le sujet de la cancel culture est hyper intéressant. Alors certes, comme l’a rappelé la chercheuse Laure Murat, autrice de Qui annule quoi ?, la cancel culture est surtout une “culture de la protestation” avant d’être une “culture de l’annulation, expression inventée par la droite américaine pour discréditer les revendications progressistes et les appels à la responsabilisation publique.”

C’est une étiquette fourre-tout, sous laquelle on trouve le boycott, le déboulonnage de statues, l’activisme écologiste, l’antiracisme, les appels à lutter contre la misogynie et le sexisme, le whistle-blowing [la dénonciation], auxquels sont assimilés le lynchage médiatique et les escalades délirantes des réseaux sociaux. Bref, un mot écran qui recouvre des pratiques très hétérogènes. Certaines relèvent du militantisme politique et de la liberté d’expression, tout simplement ; d’autres du cyberharcèlement, c’est-à-dire d’un délit.

Il ne faut pas tout confondre, et si les formules d’“annulation”, de “mort sociale” ou de “censure” peuvent faire penser à des phénomènes hyper violents, il faut se rappeler qu’elles sont souvent utilisées par des conservateurs qui refusent de changer et souhaitent discréditer toutes les revendications. Et il faut remettre cette censure en perspective, comme le rappelait la dessinatrice féministe Blanche Sabah dans cette mini-bd, où elle raconte qu’elle a du s’auto-censurer en retirant de sa BD les planches qui mentionnaient les accusations de viol de Polanski, Matzneff, Denis Baupin et PPDA, pour ne pas risquer un procès en diffamation.

On accuse souvent les féministes de censurer à tout va, de ne pas respecter la liberté d’expression des gens qui sont en désaccord, d’être des dictatrices, des casseuses d’ambiance et encore mille autres choses qui font qu’aujourd’hui vraiment on ne peut plus rien dire. Et pourtant, c’est moi qui suis censurée, pour ménager la sensibilité de vieux hommes blancs accusés de viols.

Mais si plusieurs pratiques de cancel culture, comme les déboulonnages de statues, ont d’abord pour but de créer un débat autour des représentations de personnages historiques dans l’espace public, d’autres pratiques de cancel culture en ligne, sous couvert de pseudo leçons de morale, relèvent juste du harcèlement.

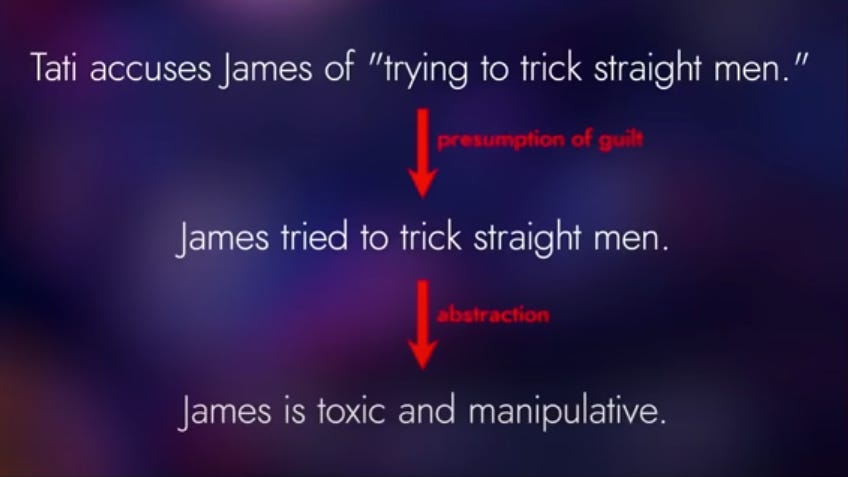

La youtubeuse Contrapoints en parle dans cette géniale vidéo. Elle prend l’exemple de James Charles, jeune youtubeur beauté qui a subi cette cancel culture et perdu des millions d’abonnés en 2019, et explicite les raccourcis souvent utilisés dans la cancel culture et qui reposent sur la présomption de culpabilité puis sur l’essentialisation de la personne à son action.

This is what I call “essentialism”. Essentialism is when we go from criticizing a person’s actions to criticizing the person themselves. We’re not just saying they did bad things, we’re saying they’re a bad person. And that’s what takes us from : “Tati accuses James of trying to trick straight men” to “James is a sexual predator”.

Contrapoints émet un gros doute sur la dimension morale du cancelling de James Charles, qui selon elle, était au fond motivé par un plaisir vengeur de contempler la chute d’un jeune homme à qui tout réussissait.

Most people seem to be enjoying his downfall. He was a teenage millionaire, a young, beautiful superstar. Easy to envy, easy to resent, hard to relate to, hard to sympathize with. What was the point of cancelling James Charles ? Did we want him to learn from his mistakes and grow as a person ? My hunch is that the average BeauTube viewer was not sincerely outraged and hurt. I honestly think that people just wanted to bring him down a peg. (…)

But moralism or intellectualism provide a phony pretext for the call-out. You can pretend you want an apology, you can pretend you’re just a concerned citizen who wants the person to improve. You can pretend you’re simply offering criticism when what you’re really doing is attacking a person’s career and reputation out of spite, envy, revenge.

Dans une autre vidéo, Contrapoints a décortiqué avec beaucoup de précision et de nuance le canceling de JK Rowling. Je vous la conseille, elle nous permet de comprendre pourquoi les fameux tweets de JK Rowling étaient transphobes (ce qui n’est pas évident quand on ne connaît pas le sujet), sans pour autant excuser le harcèlement, les menaces et l’invisibilisation que l’autrice a subi.

Pourtant, ça paraît évident qu’il faille respecter les gens même si on n’est pas d’accord avec elles.eux ! Mais il y a encore quelques semaines, la créatrice du compte @tasjoui Dora Moutot subissait une violente vague de cyber-harcèlement en réaction à ses propos transphobes. Au lieu d’inviter Dora Moutot à en discuter autour d’un petit thé, il y a des gens qui ont préféré lui envoyer des menaces de mort. J’ai eu l’impression que certains comptes féministes ont dépensé plus d’énergie à déclarer que Dora Moutot était une horrible personne qu’à essayer d’expliquer le problème, qui encore une fois, n’est pas simple. Une démarche ni bienveillante ni constructive qui crée plus de peur que de dialogue, et encourage tous les autres à hurler avec les loups sans comprendre ou à se taire par peur de devenir la prochaine cible.

J’ai aussi trouvé très juste cette vidéo où Solange Te Parle dénonce la complaisance de la “culture du clash” qui sévit sur les réseaux sociaux. Elle décrit :

Culture du clash, grâce à toi on ne se rassemble plus autour d’intérêts communs mais on se régale de partager les mêmes répulsions. C’est comme si il y avait une solidarité enthousiasmante à haïr ensemble. Désigner un ennemi et se convaincre qu’il l’est bel et bien vous permet de bazarder à l’extérieur tout ce qui vous rongeait un peu trop à l’intérieur. Rhétorique malveillante généralisée. La nuance n’a pas de valeur parce qu’elle manque de spectaculaire. On assiste à des pertes de contrôle en chaine. Riposte réflexe contre-attaque lutte combat bashing. S’acharner à décrire son mépris, à le formuler en de multiples tweets et sous-tweets. Toujours à l’affût des likes et prêt à dégainer au premier commentaire venu. C’est un emploi du temps, un alibi qui permet de s’illusionner sur sa propre détresse. On fait de ce désoeuvrement une pseudo occupation, mais on est là, captif et dépendant, anxieux, triste.

Pour vous donner un exemple concret de cette culture du clash : je suis abonnée au compte d’une célèbre journaliste féministe sur Instagram. Pendant la période très tendue des césars 2020, en réaction à la tribune de la journaliste Natacha Polony qui elle-même réagissait à celle de Virginie Despentes, elle a publié dans une story un message du genre : “Vous avez vu l’article de Polony ??? Il est IMBITABLE. Hyper reac. Elle n’a pas la moitié du talent de Despentes”, puis elle a accusé Polony de remettre en question les viols commis par Polanski, ce qui était juste faux.

J’ai trouvé ça très excessif. Me sentant une humeur de justicière, je lui ai répondu que j’avais trouvé des passages de l’article de Polony très justes et que je trouvais ça trop facile de la marginaliser dans la case “réac”. Ce à quoi elle m’a répondu, dans le plus grand des calmes : “Oui c’est vrai mais elle m’a énervée j’avais envie de la tacler 😇 ”.

Dans un post Instagram, l’autrice Sophie Fontanel avait écrit :

Je n’aime pas beaucoup la cancel culture. Elle me rappelle les sales heures du maccarthysme (* nom donné à l’idéologie anticommuniste présente au début des années 1950 aux Etats-Unis). Je lui préfère de loin l’humour, arme autrement plus fine. L’humour et l’imagination de la tendresse. Rire ensemble d’un archaïsme le désamorce plus que de monter sur ses grands chevaux, lesquels sont des bêtes sublimes et fragiles qui ont droit aussi à ce qu’on les laisse souffler.

C’était court et simple, mais ça m’avait parlé.

Derrière nos jugements moraux quotidiens

L’idée n’est pas de discréditer le jugement moral, mais de comprendre qu’il peut, parfois, être motivé par des sentiments comme la jalousie, l’envie, la comparaison, et cela va au-delà des réseaux sociaux : ça m’arrive de me rendre compte à posteriori qu’un commentaire de ma part, que je pensais motivé par de grandes valeurs, était en fait motivé par la frustration, la jalousie ou le ressentiment.

Il y a quelques mois, je discutais avec ma mère et j’ai critiqué le choix d’un jeune homme que je connais de commencer un nouveau travail dans une entreprise que je perçois comme une vulgaire machine à tune dépourvue de sens. Mais ma psy de mère m’a fait remarquer que ma critique était trop virulente pour qu’elle ne cache pas une petite envie de ma part. Aujourd’hui, je sais que cette condamnation morale était aussi un peu motivée par ma propre frustration d’être tout le temps ric-rac, de me sentir un peu seule au quotidien… Bref, de mes doutes quant à mon choix de faire passer la recherche de sens et mes passions avant la sécurité financière et le côté rassurant d’une équipe.

Il y a quelques mois, mon amie Lucie, avec qui je parle beaucoup de tout ça, m’a envoyé un post de la professeure de philo Marie Robert, qui s’interrogeait sur notre étrange plaisir à juger les autres.

« Elle n’est pas un peu prétentieuse ? », « Il a grossi non ? », « Ce qu’elle fait est complètement nul ! », « Qu’est-ce qu’il a vieilli ! », « Celle-là, elle a les dents qui rayent le parquet », « Il se prend pour qui ? », « C’est une intrigante, sa copine est beaucoup plus sympa », « Tu trouves pas qu’il picole un peu trop ? », « Je me demande ce qu’on lui trouve» (…) Il est célèbre le paysage familier de nos jugements quotidiens. Ces petites phrases que l’on prononce par rancœur, par frustration, par jalousie, par ennui parfois. Ces affirmations faciles, que l’on égraine sans scrupule, sous couvert d’honnêteté, de sincérité, voire même de vérité. Ces commentaires dont on s’habille, satisfait de salir les autres, qui l’ont sans doute bien cherché, animé par cette aisance nous laissant croire que la critique est porteuse, et que sa juste cause, mérite sa verbalisation. Que traduit cette obsession pour la vengeance qui n’a même pas le panache de l’ironie ? Quelle curieuse habitude que cette maladie du verbe, que cette fascination pour la chute, que cette joie à l’idée que les chanceux trébuchent, que les bavards se taisent, que les élégants s’égratignent. Et pourtant, que savons-nous des vies d’autrui ? De leurs peurs, de leurs doutes, de leurs combats ? Quelles sont nos sources ? Qui sommes-nous pour distribuer les bons et les mauvais points ? N’avons-nous pas d’autres jouissances ? La critique n’est noble que lorsqu’elle construit ou qu’elle tire vers le haut. Le reste n’est que vulgaires commérages.

Je suis une vraie commère et arrêter de parler des autres serait un objectif totalement irréaliste vu le plaisir que j’ai à analyser les gens autour de moi et à partager mes trouvailles. Mais j’aspire à un peu de panache et l’idée d’être juste “une vulgaire commère” me satisfait moyennement (que de l’égo, dirait La Rochefoucauld !). Même si j’ai du mal à doser parfois, j’essaye de moins rabaisser les gens, d’accompagner mes remarques et mes moqueries d’un peu d’auto-dérision, de ne pas imposer mes avis aux autres, de le reconnaître quand c’est la frustration, la jalousie ou le ressentiment qui m’animent.

PS : je crois que le ressenti moral du commérage est aussi une question de contexte et de compagnie - j’ai un peu mes “copines de bitchage”, avec qui je me lâche - c’est notre petite catharsis et on sait que c’est pas sérieux, au fond. A l’inverse, j’ai compris que ça gênait certaines personnes, et maintenant je fais plus attention.

A garder en tête si je croise Eric Zemmour en soirée

Les méchants n’existent pas, les gentils non plus

J’ai beau savoir que personne n’est tout noir ou tout blanc, ma tendance à mettre les gens dans des cases très simplistes me rattrape régulièrement. Un peu comme les “méchants” du cinéma, explique le youtubeur Cyrus North dans sa vidéo Je ne suis pas méchant :

Une bonne histoire, c’est une histoire avec un bon méchant. Mais les grands méchants du cinéma - Dark Vador, Hannibal Lecter, le Joker - ne sont pas de simples méchants. Dark Vador, en plus de la pression incommensurable d’être potentiellement un “élu”, est un homme brisé qui a perdu la femme qu’il aimait et ses enfants. Hannibal Lecter est un psychiatre super intelligent avec un sens de l’esthétisme poussé au max, mais surtout un très jeune orphelin qui a vu sa petite soeur se faire manger sous ses yeux. Le Joker, c’est un malade mental.

Alors pourquoi on met des gens dans la case “méchants”? Cyrus North cite le philosophe Jankélévitch, qui considère qu’il s’agit d’un renoncement à la réflexion.

Jankélévitch dit que “lorsqu’on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu’un, et qu’on remarque que ce comportement ne s’explique ni pas la lucidité, ni par l’hérédité, ni par la santé, ni par les nerfs, ni par quoi que ce soit d’autre, et bien ce comportement ne doit s’expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, elle n’est pas palpable.”

En fait, pour Jankélévitch, “méchanceté” c’est ce qu’on dit quand on ne sait plus quoi dire. Les méchants du cinéma, on les appelle “les méchants” parce que c’est plus simple, parce qu’on a pas toujours toutes les explications ! Soit on ne nous les donne pas, soit c’est trop compliqué d’aller les chercher, soit il faut prendre le temps d’analyser le personnage… donc on les appelle “les méchants”, ce qui est une forme de renoncement, un aveu de faiblesse de la pensée.

Dans le très beau film de Michel Ocelot Kirikou et la sorcière, tous les villageois sont d’accord pour dire que Karaba, qui les a pillés et a transformé les maris en robots serviles, est méchante. Kirikou est le seul à ne pas se satisfaire de cette légende et à aller lui demander : “Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante ?” Son grand-père va lui apprendre que Karaba souffre à cause d’une épine empoisonnée enfoncée dans son dos (apparemment “un symbole qui représente le mal que les hommes font aux femmes, et une souffrance qui ne disparaît pas. Karaba a été victime d’un viol collectif”) A la fin du film, il la délivre de sa souffrance et de sa haine en lui arrachant l’épine, et son village de la tyrannie et de la cruauté.

Bien souvent, dans les films, on découvre à un moment que les méchants ne sont pas, ou n’ont pas toujours été méchants, parce qu’on ne naît pas méchant ou haineux. Dans cet épisode du podcast Emotions, l’historien Frédéric Chauvaud, auteur d’ Histoire de la haine, une passion funeste, explique que la haine peut venir d’une souffrance ou d’un désarroi psychique produit par un changement culturel, économique ou sociétal. En gros, on est perdu et on veut une réponse simple. Trouver un bouc émissaire et le haïr (parfois en se justifiant d’une condamnation morale) en est une : c’est facile d’avoir un ennemi et quelque part, ça donne un sens à sa vie. C’est pour ça qu’il est difficile de sortir de cette haine (un vrai carburant !) et de se confronter au vide et à la tristesse.

Dans un article de son blog, la réalisatrice Mai Hua parlait du Voyage de Chihiro (un des très beaux films de Myiasaki) et plus précisément du “Sans-visage”, personnage à priori inoffensif mais dont le besoin d’amour insatisfait crée chez lui beaucoup de colère (il donne de l’or pour se faire des amis mais il est trop bizarre pour que ça marche). Il devient violent et dévore tout ce qui bouge. Mai Hua parle de son admiration pour la maturité de Chihiro face à ce monstre.

Que va faire Chihiro? Elle va le voir. Le voir, le comprendre. Elle refuse son argent mais l’accueille lui. Sans un mot, elle lui signifie : je te vois, je te reconnais, mais je choisis de ne pas succomber : ni à la facilité de prendre ton argent, ni à celle d’avoir peur de toi. elle apprend l’intégrité, le courage et la bienveillance.

Dire “c’est un monstre”, c’est ne pas chercher à comprendre. C’est aussi s’éviter de regarder le monstre qui sommeille en chacun de nous.

Comprendre d’autres visions du bien et du mal

Les notions du bien et du mal restent évolutives et relatives. D’abord géographiquement. Je me rappelle avoir découvert un extrait de l’essai de Montaigne Des Cannibales en classe de première, texte dans lequel il défend un relativisme des moeurs d’un pays à l’autre. Il a écrit : “Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage”, nous conseillant de nous adapter aux moeurs d’un pays. Quant à l’idée d’une justice universelle, Pascal a eu cette célèbre formule : “Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà”.

Même si on est pas d’accord, je trouve important de s’intéresser et de comprendre des conceptions totalement différentes de la morale, par exemple la philosophie du marquis de Sade. Si le marquis de Sade fait l’apologie du mal, c’est qu’il juge la cruauté inhérente à la nature humaine, et qu’il est selon lui immoral de vouloir réfréner cette nature. Je ne suis pas forcément d’accord, mais je trouve intéressant de comprendre son raisonnement.

Et puis, les notions de bien et de mal évoluent avec leur époque, comme on l’a vu au début de la newsletter. Aujourd’hui, on attend des personnalités publiques qu’elles soient engagées, qu’elles mangent bio et qu’elles soutiennent une cause. Notre exigence sur le plan moral et éthique est devenue beaucoup plus importante récemment. Il y a encore très peu de temps, on célébrait les bad boys et les bad girls. Dans sa newsletter The Bad Woman, Garance Doré cite l’exemple de Kate Moss, exemple parfait de la “bad girl” adorée dans les années 1990 - dernière décennie à échapper à la conscience des catastrophes que nous connaissons aujourd’hui, et par la même occasion, à l’urgence de participer à un monde meilleur, à l’angoisse, à la culpabilité, à l’importance sociale d’être “quelqu’un de bien”.

I remember when it was good to be a bad woman. Do you remember Kate Moss? Oh, she was so bad. She didn’t care one second about what people thought. She was a terrible example for young women. She basically was a living billboard for drug abuse, partying so hard you throw yourself out the window and chain smoking as a lifestyle choice. She never explained, never complained, never apologized. She never pretended anything. She never promised anything. She never had a cause she defended. The rare times she spoke in public, it was for money. And we couldn’t get enough of her.

Je ne dis pas qu’il faut tout accepter sous prétexte d’ouverture à l’autre, on tomberait alors dans un relativisme dangereux. Mais je pense qu’il faut essayer d’écouter et de comprendre (ce qui ne veut pas dire “accepter” ou “être d’accord”). Museler les opinions qui nous dérangent ne les rendra pas moins puissantes, au contraire. Et si on a l’ambition de faire changer d’avis les autres, on a plutôt intérêt à comprendre de quoi leur morale est faite.

S’inspirer du non-jugement

J’avais adoré ce post instagram de la prof de yoga (et ex-journaliste) Camille Teste, dans lequel elle explique pourquoi elle essaie de travailler sur le non-jugement. Je ne peux pas vous montrer toutes les slides de son post, qui est très clair et esthétique, donc je vous résume.

Camille rappelle d’abord que le jugement (“opinion négative portée sur les autres”) - couvre un panel d’émotions négatives : le mépris, la colère, la haine, la pitié, la rancoeur, le dégoût, la jalousie… Et que ces émotions se traduiraient par des fluctuations hormonales qui, lorsqu’elles se répètent de façon chronique, peuvent créer des troubles digestifs, de l’hypertension, du stress, des états dépressifs.

Puis, elle avance que le jugement nous immobilise, en présentant un triple effet pervers :

Lorsque nous jugeons durement les autres, nous développons le réflexe de nous juger durement nous-mêmes, la peur de rater et de se tromper.

Lorsque nous jugeons, nous nous attendons à ce que les autres fassent la même chose à notre égard, et nous nous mettons à craindre le jugement.

Le jugement nous empêche de changer d’avis (j’ai jugé X car il faisait Y et donc, par souci de cohérence, je ne vais pas me permettre de faire Y à l’avenir).

Enfin, le jugement ne nous rend pas plus convaincant. Camille rappelle que le cerveau humain déteste changer d’avis, en particulier sous la contrainte et face au jugement qu’il est capable de sentir. La personne jugée restera sans doute campée sur ses positions. “Au contraire, s’il ne se sent pas jugé, il aura moins tendance à réagir avec son égo et vous aurez peut-être ouvert une brèche.”

Et elle essaie d’expliquer comment pratiquer le non jugement dans les relations :

Se mettre en mode “Dora l’exploratrice de son émotion” : plutôt que de s’attarder à juger l’autre, on déplace son attention vers soi : pourquoi suis-je tenté.e de juger cette personne ? Qu’est-ce qu’elle réveille chez moi ?

S’abstenir de tout passer au crible du “bien vs. mal” : en se retenant de qualifier les petits travers des autres de défauts. Ce qui n’empêche pas de poser des limites claires quand ces spécificités nous posent problème.

S’imposer un petit garde-fou “pureté militante” : Jean-Francis est-il à ce point un boomer problématique ou ne suis-je pas en train de lui imposer une injonction à la perfection alors que je lutte moi-même contre cette injonction ?

Cultiver la compassion : à l’autre bout du spectre du jugement, il y a la compassion - un état de bienveillance et d’acceptation de l’autre en face de soi tel.le qu’il.elle est.

S’inspirer de la théorie du “calling in” de l’activiste Loretta Ross (je vous explique en-dessous)

Cultiver la compassion et la curiosité en même temps que la responsabilité

Bon, ça fait un peu bisounours et je ne me sens pas très légitime pour vous donner des leçons de compassion vu la harpie colérique que je suis parfois. Et puis j’insiste : je ne trouve pas la colère malsaine en soi. Parfois, un petit coup de gueule, ça fait du bien ! Mais voilà, si on a envie de faire réfléchir ou faire changer d’avis l’autre, l’approcher avec curiosité, respect et compassion est probablement plus efficace.

Dans son ted talk “Don’t call people out”, mais aussi cet épisode du podcast La Poudre, la militante afro-féministe et antiraciste Loretta Ross invite au “call-in” (une interpellation non-violente, curieuse, calme et bienveillante qui invite l’autre à discuter, et éventuellement changer d’avis) plutôt qu’à la “cancel culture” ou à ce qu’elle appelle le “call-out” (une confrontation publique, aggressive, conflictuelle et humiliante, qui ne peut que faire se braquer la personne).

Elle donne des exemples, et explique pourquoi on est souvent tenté de condamner les autres pour leurs fautes morales.

All of us know what calling out is - or cancel culture as it’s called- you think somebody has done something wrong and that they should be held accountable and punished for it. One of these calling-out examples is “I can’t believe you just said that !” “You’re racist, sexist, toxic, manipulative.” With this blaming and shaming approach, you’ve guaranteed one thing : you invited them to a fight, not a conversation.

Most people are calling others out out of fear. Or because they feel they should belong to something. Some people think they’ll feel better about themselves if they put somebody else down. And there’s also too many people who think they can become famous by defaming somebody else. Most of us want this violence to stop, but most of us stay silent because we’re afraid we’ll become the next target.

On the other hand, there is calling-in, which is basically calling-out done with love. So when you think somebody has done something wrong and you want to hold them accountable, don’t react with anger or hate, just remain calm and look at them and say : “That’s an interesting view point. Tell me more !” and like that you’ve invited them into a conversation.

Derrière les tips de communication qu’elle donne (qui me font penser aux principes de communication non violente expliqués par Thomas d’Ansembourg dans son livre Cessez d’être gentil, soyez vrai! ), il y a la conviction que tout le monde mérite d’être entendu et respecté, qu’on peut exprimer un désaccord avec amour, et que cette capacité à compatir et à pardonner rend joyeux et optimiste : “Fighting hate should be fun, it’s being a hater that sucks”. Et elle compare la méthode du “calling-in” de notre ère digitale à la non-violence du mouvement des droits civiques.

I’m a survivor of racial violence, rape and incest. At the beginning I didn’t see the problem with hating back those who hated me. But for my social justice job, I needed my moral compass to shift from hate to love. I really want to build a calling-in culture, a world that invites people in instead of pushing them out. Calling-in will be, to this digital age human rights movement of the 21st century, what non-violence was to the civil rights movement to the 20th century.

Bref, elle nous encourage à adopter une posture d’ouverture, d’écoute et de compassion à chaque fois qu’on serait tenté d’être en mode jugement / accusation. Un petit air de Jésus et de son “aimez-vous les uns les autres”, Loretta Ross.

Dans l’épisode de La Poudre, Loretta Ross et la youtubeuse Contrapoints appellent également à affirmer la diversité d’opinion au sein des mouvements de lutte, une diversité qui fait leur richesse, plutôt qu’à tendre vers une pureté politique aussi inatteignable qu’indésirable. Un mouvement où tout le monde penserait pareil aurait des airs de secte. Cette diversité et ce respect de l’autre, ils sont également encouragés par l’ex-professeur de philosophie Peter Boghossian :

Il ne faut pas seulement écouter les opinions divergentes, mais plus précisément les personnes qui incarnent ces opinions, qui sont absolument convaincues par celles-ci. Cela force à respecter l’interlocuteur dans son humanité, sa personnalité, à débattre d’égal-à-égal.

Rester calme, considérer les gens, poser des questions, discuter, écouter, expliquer, tout cela demande plus d’énergie et de temps que de rejeter et condamner. Beaucoup de féministes engagées le disent : c’est une charge mentale en plus. Alors, si on a un peu la flemme, Loretta Ross parle d’une troisième option moins chronophage, le “calling-on” :

And if you’re not ready to invest in somebody else’s growth, there is a third option : calling them on - you can look at them in the eye, and say : “I beg you pardon ?” and wait. Many times they’ll start walking back their words.

Si on juge et on condamne sans pour autant “s’investir” dans les opinions des autres, c’est aussi que nous vivons dans une époque plutôt pressée et individualiste. On ne se sent ni responsable des opinions des autres ni prêt à perdre du temps dans un débat avec un inconnu qui nous semble trop éloigné de nous.

Mais je crois que c’est la seule solution si on veut affirmer nos idées : pousser un coup de gueule, faire une remarque outrée, poster un tweet rageur nous fera du bien, parfois ça donnera un coup de pied dans la fourmilière, mais je crois que ça aura toujours moins de valeur qu’une conversation curieuse, calme, ouverte avec cette personne avec qui on est en profond désaccord. Dans Le Petit Prince, que je viens de relire, le renard dit au petit prince :

C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.

Je ne pense pas qu’il faille et qu’on puisse apprivoiser la terre entière, mais je trouve très beau ce passage qui nous rappelle que tout est lié : le temps qu’on perd pour les autres, le lien qu’on crée avec eux, et la responsabilité qu’on a vis-à-vis d’eux.

Et puis, la diabolisation et le rejet de celles et ceux chez ont eu des comportements immoraux - même les pires - nous empêche de regarder notre ambivalence morale en face et nous pousse à ignorer nos côtés plus sombres. (J’en reparlerai).

Voilà, j’espère que vous avez apprécié cette newsletter !! Comme d’habitude, ceci étant un travail très solitaire, je suis très curieuse de ce que vous en pensez. N’hésitez donc pas à me répondre en répondant à ce mail, en commentaire sur Substack (bouton ci-dessous) ou par message sur Instagram.

Passez un très bon dimanche !!

Des nouvelles

Je suis rédactrice freelance !

On me demande régulièrement comment j’arrive à vivre de mes activités artistiques.

La réalité, c’est je n’en vis pas du tout !! D’ailleurs, pour l’instant, je n’ai pas envie d’essayer d’en vivre (je vous raconterai pourquoi un jour).

A côté de mes dessins, de ma vaisselle et de ma newsletter, j’écris pour des marques - et si c’était vraiment pour payer mon loyer au départ, je me suis rendu compte que j’aimais ça, que j’avais les qualités d’une bonne rédactrice et que ces missions rythmaient et égayaient ma vie d’indépendante. Je suis en train de commencer plusieurs missions, mais si vous avez des besoins pour des articles, newsletters, portraits, interviews, n’hésitez pas à me contacter. Je serais ravie qu’on se rencontre !!

Ma revue de presse

Faite avec le coeur.

Ce super article qui décrypte le succès des essais de Mona Chollet : une sensibilité à l’air du temps et aux préoccupations des gens, des essais incarnés par ses propres questionnements et expériences, son humilité.

Je vous conseille d’écouter The Living Room, un épisode du podcast Love & Radio. Les nouveaux voisins de Diane ne ferment jamais leurs rideaux. Diane les voit, mais ils ne la remarquent pas. Je ne vous en dis pas plus, hormis que j’ai trouvé cet épisode très beau et très émouvant. L’histoire, le témoignage, le son… Il m’a rappelé l’état dans lequel me mettaient les épisodes de Transfert il y a quelques années (PS: les premières saisons de Transfert sont bien meilleures).

Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Je l’avais lu toute petite et j’avais oublié la sagesse, la délicatesse, la poésie, la profondeur de ce petit livre. A lire ou relire absolument ! (Merci Charles de m’avoir donné envie de le relire !)

J’ai découvert Thune podcast avec le super épisode Beyrouth Express. Marilyne est une pharmacienne libanaise basée à Beyrouth, elle est mariée et maman d’une petite fille. Elle gagnait très bien sa vie avant la crise. Dans cet épisode, elle nous raconte son quotidien depuis la faillite de l’état et des banques libanaises de 2019. L’inflation à 3 chiffres, un salaire divisé par 10, les privations, la métamorphose de la ville… Un témoignage qui permet de comprendre ce qu’il se passe concrètement pour les gens quand une bulle financière éclate.

Dans Goliath, qui passe en ce moment au cinéma, on suit deux mondes très différents liés à la même pesticide : la tétrazine. D’un côté, les lobbies du groupe industriel qui la produit. De l’autre, les victimes des maladies causées par la pesticide. En dehors du côté un peu mélo / cliché du film côté victimes et du manque de fond dans les plaidoiries de Lelouche, j’ai adoré cette immersion au coeur du fonctionnement de ces lobbies industriels, leurs stratégies de com et leurs liens avec le pouvoir. On met un visage sur ces groupes de pression : des personnages pas monstrueux mais ambitieux, cyniques et déconnectés des conséquences de leur travail. Magnifiquement interprétés par Pierre Niney.

La série Fleabag m’a fait beaucoup rire et m’a beaucoup touchée. Je me suis sentie moins seule dans mes galères, mes petites névroses, mes angoisses, mon sens moral un peu ambigu, mes petits vols au monop et mon joyeux pessimisme. Je suis un peu tombée amoureuse du prêtre aussi (plus charmant tu meurs !) Le coup de Fleabag (le nom de la jeune femme qu’on suit) qui brise le 4ème mur pour parler direct aux téléspectateurs et commenter ses interactions sociales, ses conversations gênantes et ses plans culs un peu foireux, c’est du génie. Je vous conseille cette série que j’ai trouvée tellement drôle, bien écrite, originale, profonde. Elle m’a apporté un réconfort inattendu.

Le parfum des fleurs la nuit, petit livre de Leïla Slimani, est une déambulation nocturne au milieu des œuvres d’un musée vénitien qui lui inspirent 1000 digressions sur l’écriture, la solitude, le voyage, l’identité, son enfance au Maroc, l’histoire de son père et comment son destin tragique a compté dans son choix de devenir écrivain… J’ai vraiment eu le sentiment de rencontrer Leila Slimani. C’est un texte délicat, à la fois léger et grave, intime et pudique, riche de nombreuses références aux écrivains et aux artistes qui ont compté pour elle. Je le recommande particulièrement à celles et ceux que le sujet de l’écriture intéresse !

“Ma grand-mère est accro à Vinted, elle ne veut plus rien me donner : comment les sites de seconde main font de nous des conso-marchands” est le titre de cet article génial sur le succès de l’application de revente Vinted, qui nous donne le sentiment de pouvoir assouvir nos pulsions consuméristes tout en “faisant notre part vers un monde meilleur”. L’article alerte sur le lavage de cerveau éco-responsable qu’il y a derrière, les dommages collatéraux sur les labels qui dépendent des dons (comme Emmaüs), et dresse un triste constat : la plateforme contribue à nous transformer en Homo economicus obsédés par notre propre profit.

Les vidéos de la youtubeuse Contrapoints (Natalie Wynn) traitent de questions de société, d’actualité ou de philo. Allez-y, pour le plaisir d’écouter des raisonnements hyper construits, nuancés, précis, appuyés par de nombreux exemples et présentés avec beaucoup d’humour dans des mises en scènes très esthétiques. J’ai vu et aimé les épisodes sur l’envie, la cancel culture ou le canceling de JK Rowling.

Feu, un très beau roman de Maria Pourchet sur une passion amoureuse qui, faute de bien se terminer, bousculent Laure et Clément, qui s’ennuient dans des vies qui ne leur ressemble pas. Plein d’ironie, vif, sombre, brillant, tellement bien écrit ! Je vous recommande.

La série de Blanche Gardin La Meilleure version de moi-même, dont je vous ai déjà parlé. Un faux documentaire tragi-comique qui se présente comme un portrait grinçant et dérangeant de l’époque. Blanche Gardin n’épargne rien ni personne : l’obsession pour le bien-être et le développement personnel, le nombrilisme et l’obsession de notre image, l’aveuglement idéologique et la complaisance qui existent dans certains mouvements, l’absence de limite entre vie privée et vie publique. (J’ai mis du temps à rentrer dedans, je vous conseille d’essayer jusqu’au 3ème épisode).

J’ai aimé écouter deux conversations portant l’une et l’autre sur l’écriture d’un premier roman. D’abord cette longue discussion où Rosa Bursztein interviewe Maud Ventura, qui vient de recevoir le prix du premier roman pour Mon Mari. Et puis cet épisode du podcast Faire avec Pauline Harmange, dans lequel cette dernière raconte l’épopée de son premier roman Aux Endroits Brisés.

Licorice Pizza est une plongée surréaliste et pleine d’humour dans le Los Angeles des années 1970. Enfin, très réaliste dans le jeu et l’image (les corps disgracieux, les peaux d’adolescents couvertes d’acné), mais complètement décalé. J’ai beaucoup aimé les dialogues et adoré les deux jeunes acteurs, très justes, drôles, plein de charme. Après, les scénarios absurdes et les péripéties interminables, ça n’a jamais été trop mon truc et j’ai trouvé le film un peu long.

Encore une super édition de la newsletter Spoune, ici sur la marchandisation du temps. N’hésitez pas à vous abonner, toutes ses newsletters sont supers !!

Les choses humaines, roman de Karine Tuil, est un page-turner judiciaire qui offre un portrait cynique de notre époque et fait réfléchir à la question du consentement et de sa perception, à la culture du viol, aux dynamiques de pouvoir et aux privilèges qui entrent en jeu dans les relations humaines, au rôle et à l’indépendance de la justice dans une société post #metoo, à la haine radicale diffusée par les réseaux sociaux. On se pose plein de questions : l’aurait-on condamné ? Existe-il une vérité ou seulement différentes perceptions d’une situation ? Peut-il y avoir reconnaissance de viol sans qu’il y ait de condamnation ? Comment réagirait-t-on si un proche était accusé de viol ?

Le podcast L’enfant déraciné, une série de Sarah Vildeuil et produite par Binge Audio qui raconte, en 6 épisodes, l’histoire oubliée des “enfants de la Creuse”. Dans ce podcast, on suit Christine, dont la vie a basculé lorsqu’elle a compris que cette histoire hallucinante était aussi la sienne. Accompagnée de Sarah, elle se rend à La Réunion pour découvrir les secrets enfouis de son passé.

Je vous parle quand même de L’île d’or, dernière mise en scène d’Ariane Mnouchkine au théâtre du Soleil. Bon, moi je me suis un peu ennuyée parce que ce qui m’intéresse, au théâtre, c’est surtout les personnages, les dialogues, le scénario - pas les forces de ce spectacle. Mais je ne regrette pas d’y être allée. La mise en scène et la scénographie sont magnifiques et c’est un spectacle complet qui mêle du masque, du clown, des marionnettes, des acrobaties, des chants. Et puis, le théâtre en plein milieu du bois de Vincennes, Ariane Mnouchkine qui check les billets, le dîner dans une joyeuse ambiance de cantine, le petit regard vers les loges où les comédiens se préparent, le jus de bissap à l’entracte... Passer une soirée à la cartoucherie est toujours un peu magique. (Et mes amies ont adoré le spectacle).

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui !!

Merci à mes chers Pierre, Lucie, Diane et Garance pour leur relecture attentive et leurs remarques très justes, et merci à Léo pour le repérage des fautes d’orthographe. Ils m’ont vraiment aidée à améliorer ce texte. <3

J’espère que vous apprécié la lecture de cette newsletter. Si c’est le cas, n’hésitez pas à la recommander à un·e ami·e et à vous abonner si ce n’est pas déjà fait.

A bientôt !

Louise